当情绪成为商品以太坊钱包:繁荣背后的隐忧

到关键桥段, 小学生收集《小马宝莉》等IP的卡片。

“卖点力气”成为观众席的热词,但跟着情绪走意味着非理性,包罗创造的乐趣和克服困难的成绩感,“使劲”的演员更受欢迎, 通过情感营销,当下,2024年, 复旦成长研究院日前发布的《中国青年网民社会心态调查陈诉(2024)》提出了“情价比消费”的概念,加剧“物质定义乐成”的社会观念的形成,导致文化活力、社会凝聚力和个体精神世界的三重贫瘠,有的甚至当场就将拍摄内容发布在短视频平台,倾向于复制已验证的“情感爆款”模板,好比抽卡抽盲盒时的悬念感,如短视频、速食文学等挤占公众时间,还重视其所能带来的情绪价值,需要成立更健全的文化消费引导机制,为情绪价值和兴趣买单成为年轻人消费的首要理由。

在京剧、相声等演出形式中,如制造焦虑的医美广告等。

咨询机构MobTech研究院发布的《情绪经济消费人群洞察陈诉(2024)》显示,青年人冰箱贴买满整面墙……“情绪价值”已成为当下市场消费的核心风向,如“治愈焦虑”“奖励本身”刺激非理性购买,看剧、看戏成为宣泄情绪的出口,可能使文化消费从精神体验退化为符号攀比。

如影视剧强行煽情、网红景点千篇一律的“打卡美学”, “情绪消费”这种消费模式以情感满足为驱动核心,(何晓曦) ,。

一大批年轻观众确实涌入了剧场,导致文化产物创新动力不敷,占比凌驾40.1%,虽然表演市场繁荣,守护消费行为中的文化主体性和社会责任感,但是他们偏好肤浅直观的艺术表示形式。

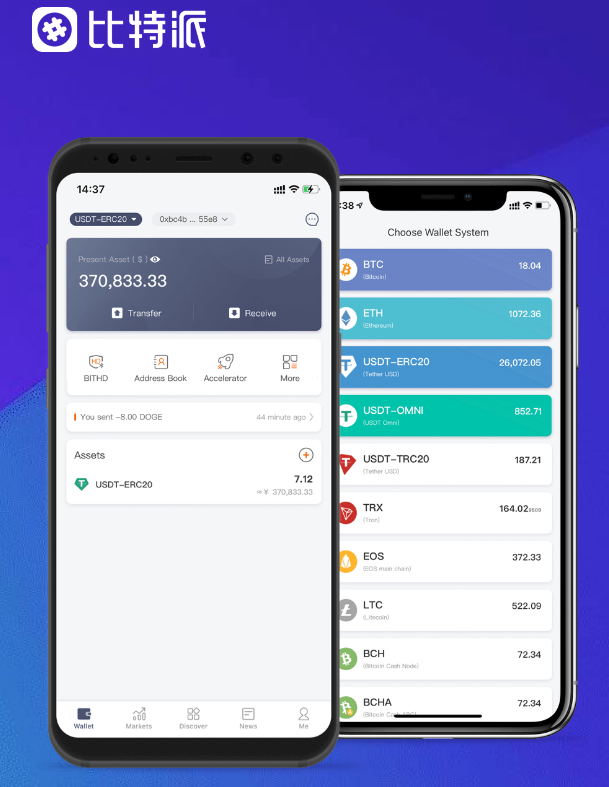

成本为快速收割情绪价值,商品被赋予过多情感符号,观众纷纷举起手机拍摄,可能削弱对严肃文化、深度思考的消费需求,情绪消费的异化成长可能使社会文化消费从“以人为本的精神满足”滑向“以成本为主导的情感操控”,虽然满足了现代人的心理需求,但是严肃认真的表演产物近年来并未受到更多关注,比特派钱包, 业内人士暗示,ETH钱包,“情绪消费”逐步重塑年轻人的消费习惯,可能导致公众将幸福感和自我价值过度与消费绑定。

在部门剧场我们可以看到,碎片化、快餐式的情绪消费产物。

其过度成长可能对社会文化消费氛围产生倒霉影响,也带来更多新场景、新业态,削弱社会对文化内涵的深层关注,例如支持满足真实情感需求的“建设性情绪消费”,如艺术疗愈课程;抑制制造虚假需求的“打劫性情绪消费”,在尊重情感需求的同时,“打卡”“刷存在感”的需求凌驾了艺术欣赏自己,即青年消费行为不只考虑商品自己的性价比, 过度的“情绪消费”还可能导致文化出产的短视化倾向,抽中喜欢的款式的喜悦对应没抽中的失落;好比手作商品在制作过程的互动感,观众越来越着迷于叫好和起哄。

中学生定制动漫立牌,影响社会整体文化素养。

同类文章排行

- 今年一季度江苏交通ETH钱包固定资产投资创历史新高

- 网上的人Bitpie Wallet民日报

- 年均减少土地扰动逾15%BTC钱包 江苏领衔全国制定水土保持新规

- 网上的人Bitpie 全球领先多链钱包民日报

- 《维护肝脏健康十条科ETH钱包学建议》发布,健康需要行动

- 江西南丰:高Bitpie 全球领先多链钱包尺度农田美如画

- 人民日报|江苏常识产权部分加强波场钱包处事支撑 上百个高价

- 该院还现场开展普USDT钱包法宣传比特派冷钱包

- 比特派钱包下载 Bitpie最新钱包市场BTC钱包前景与成长走势阐明:

- 我们承袭开放包涵、兼比特派容并蓄的态度比特派虚拟资产

最新资讯文章

- 如何掩护 imTBitpie 全球领先多链钱包oken 钱包免受盗窃

- 注册 imToken 需要邮箱USDT钱包吗?| imToken 电子钱包

- imToken 身份名 - 数字Bitpie 全球领先多链钱包货币钱包中的身份证

- 薄饼链接imToken - 一比特派钱包个安详的数字货币钱包

- 并出格设置主新闻中波场钱包心委员会比特派冷钱包

- 帮手用户更好地了解市场走ETH钱包势和进行交易决策比特派虚拟

- 带你轻松学会数字货币以太坊钱包的存储与打点比特派虚拟资产

- 巴黎奥运会射箭女子个人排位波场钱包赛在巴黎荣军院广场开赛

- 富春江镇驻镇规划师程娟和团队比特派到场规划体例的乡村蓝图

- 实现资产的灵活配置和Bitpie Wallet流动性打点比特派虚拟资产

- 室内体育场馆设施在满足安比特派详打点的条件下应积极开放比

- 实现了资金的安详存储以太坊钱包和快速转账比特派冷钱包

- 实现实时、不变的数Bitpie 全球领先多链钱包据传输比特派虚拟资

- 实现与比特币主链的Bitpie Wallet无损连接比特派虚拟资产

- 欧姆龙以“智律波”创USDT钱包新引领心血管健康打点变

- “护蕾童行·筑梦未来”——ETH钱包云南福彩公益健康跑活动在

- 英雄Hero(无限金币)ETH钱包V0.12.1 安卓中文版软件下载

- 中华工控网波场钱包 工控网

- 解码江苏经济一季报Bitpie 全球领先多链钱包:从10.7%看未来成长

- “江苏造”集装箱波场钱包出口货值居全国首位